近年販売されているMacでは、SSDがオンボード化されて高額になっています。かといって起動ディスクが250GBとかだと心もとない、等々から外付けがらのブートをされるかたもいらっしゃいます。但し、少々古めのMacでは、注意が必要となります。

外部から起動するメリット

安価に起動ディスクの容量を増やすことができる。

SSDも安価に大容量を選ぶことも可能になってきています。各メーカーも製品を出していますのでラインナップも豊富になってきています。

USB接続で、比較的簡単に構築が可能

ハードディスク・SSDの換装も、普段機械の分解などをしない方には煩わしいですね。

特に、薄型iMacなどは分解もやさしくないので、外部構築が比較的簡単に可能です。

トラブルシューティングに

内蔵ディスクに不具合があった場合にエラーの切り分け・検証として使用できるので、あると重宝します。実際修理現場では、必須アイテムです。

また、機種を変更して起動することも可能です。但し、以下注意点

- 機種の対応OSによる制限

- IntelモデルとApple Silconモデルは互換なし

- 各種ソフトウェアライセンスの問題

外部から起動するデメリットもしくは注意点

APFSの問題点

10.13.6以降のAPFSでは、外部起動に時間がかかるケースが非常に多く感じます。

これは、弊社でも多くみられるケースです。同じディスクをUSBからThunderboltに変えるだけで起動が、若干速くなりますので、USB接続に問題・相性があるのかもしれません。

happy.mac

happy.macSSDでの外部起動で10.12(Sierra)までのOSでは、USB2.0接続でさえ内蔵のHDDを凌駕していたので、やはりAPFSとの相性もあるかもしれませんね。

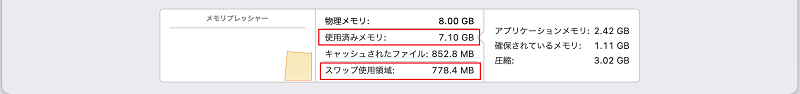

スワップ領域が確保されない

スワップ領域とは、物理メモリ(搭載メモリ)が足りなくなるとOSがメモリ圧縮を行います。メモリ圧縮後もメモリ不足になると、SSDにメモリ領域を退避することをいいます。この行為が多くなることで、動作が不安定になります。外部起動+APFSで、このスワップ領域が確保されないバグのようなことが、10.14 (Mojave),10.15(Catalina)までは頻繁に起こっていました。

使用済みメモリが大きくなるとメモリ圧縮され、HDD/SSDへ一時的に退避されます。

SSDが内蔵で圧倒的に早い場合、スワップ領域のやり取りが多くても遅延することも感じないのですが、外部起動の場合は、USB接続がボトルネックになり遅く感じます。

TRIMを有効にできない

USB接続では、TRIMコマンドが有効にならないのでトラブルが起きやすくなります。

※TRIMに関しては、一定の条件により12 (Monterey)で解消したようです。

以下、参考BLOGより

happy.mac

happy.macこうした特性・不具合などもあり、外部ブートでは徐々に”モッサリ”感がでてきます。

解決策は?

ずばり、内蔵して使うことかと思います。上記でも述べましたが、緊急用の外部起動ディスクはむしろ作るといいかと思います。それでも、とりあえず外部起動というのであれば、上記を踏まえてご使用いただければと思います。例えば、年1回 "Secure Erase"(サニタイズ)を行って、SSDをきれいにするとかメンテナンスすれば使用できるかと思います。

macLab担当

macLab担当ThunderBolt 3/4 対応のSSDケースも出ています。新しめのMacであれば、外部起動も高速に行えますね。

お勧めの高速USB4.0,Thunderboltのエンクロージャーをご紹介

SAN ZANG MASTER Thunderbolt4・USB4 NVMe M.2 SSDケース

- USB4.0・Thunderbolt3/4で最大40Gbpsの超高速接続

- SSDに密着した冷却ベストとシリコン熱パッドを搭載、放熱効率は普通のハードディスクケースより20%高い

- 22x80 mmのM.2 M Key / B&M Key(Nvmeのみ)のSSDに対応

お勧めの高速・爆速 NVMe SSD をご紹介

Monster Storage NVMe SSD PCIe Gen 4×4 2TB

- PCIe 4.0バスを使用

- 2TBで、Read 最大7,400MB/s Write最大6,600MB/s

- TLC(Triple-Level Cell)搭載

お勧めのUSB SSDをご紹介

IODATA USB 3.2 Gen 2 TypeA&C対応 スティックSSD

- USB Type CとType Aに対応しているので使い勝手がいい

- 小さくて軽量で持ち運びに便利

- 500GBで5,000 円を切る !! コスパよし !!

- iPhoneなど、スマホでも使用可能

M1 Macを外付SSDから起動する方法

macOS 14 Sonoma 外付SSDから起動